Répondre au commentaire

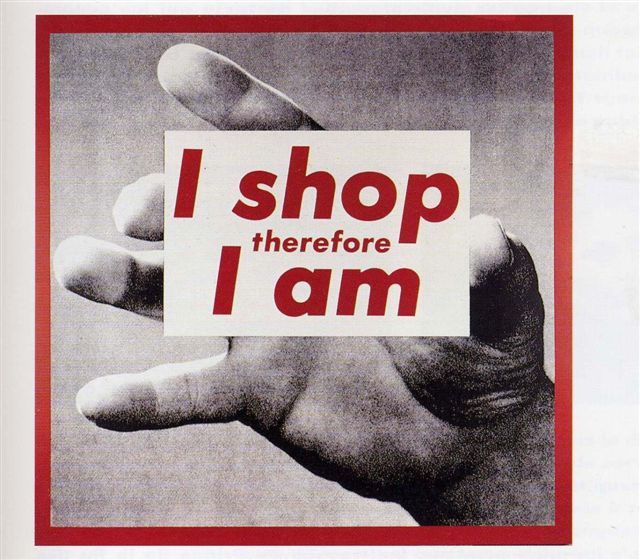

Je consomme donc je suis

« Vous avez vraiment besoin de cette voiture ? - Non. Mais je la veux. »

Voici un slogan tiré d’une publicité diffusée sur une chaîne hertzienne à une heure de grande écoute. Le cadre est posé : dans un endroit immaculé (symbole du « paradis » de la consommation ?), un concessionnaire et un acheteur sont devant une voiture. Après plusieurs questions sur les motivations qui poussent cet homme à désirer cette voiture et les réponses négatives qui s’ensuivent, le concessionnaire et l’acheteur deviennent, à travers cet échange final, l’incarnation même de la tension entre besoin et désir, recherchée par tout publicitaire qui se respecte.

Je suis d’habitude hermétique à ce genre d’accroche commerciale cependant cette phrase m’a interpellée et m’a sortie de la torpeur dans laquelle tout individu est plongé devant un écran de télévision. Le ton sur lequel la réponse de l’acheteur était prononcée a réveillé ma conscience apathique : déterminé, dur, insolent. Il a éveillé en moi une forme de révolte. J’ai constaté avec saisissement que cette réponse illustrait, avec une incroyable pertinence, la société de consommation effrénée dans laquelle nous sommes immergés, celle dont on est abreuvé, saturé.

Cette affirmation, c’est la conscience basique de l’individu du XXIe siècle, son système binaire : Acheter. Consommer. Acheter. Consommer. C’est la volonté ici et maintenant, le plaisir immédiat comme credo. L’achat a remplacé la religion et le culte du capitalisme, l’adoration des idoles. C’est une nouvelle forme d’aliénation qui nous guette - si nous n’en sommes pas déjà totalement prisonniers.

La satisfaction du « vouloir » instantané a remplacé l’attente salvatrice. Nous ne sommes plus des êtres du « vouloir » mais des individus de « l’avoir », n’ayant plus le temps de désirer quelque chose que ce manque en nous est déjà comblé. Mais ce manque était-il véritablement présent en nous ? La société consumériste nous injecte le poison du désir factice ; nous croyons désirer, nous ne sommes en réalité que les objets d’un système préétabli. C’est notre environnement qui nous pousse à vouloir ceci, à désirer cela, ces faux besoins étant exacerbés par la présence quasi inquisitrice des médias, présents jusque dans notre salon même.

La question qu’il faut alors se poser est la suivante : quelle est la finalité de cette recherche ininterrompue du « toujours plus », cette funeste fuite en avant ? Vers quelle sorte d’avenir nous mènera-t-elle ? Quand l’homme aura tout obtenu, quel salut pour son humanité ? Parler de « déshumanisation » pourrait paraître trop fort : mais comment désigner autrement cette recherche toujours plus frénétique, cette quête de sens là où il n’y en a pas - si ce n’est pour les adorateurs du capitalisme sans bornes ? Mettre au premier plan la matérialité, c’est, selon moi, rechercher le bonheur dans l’absurde, c’est chercher du sens dans l’acquisition interminable de signes de richesse éphémères. C’est, par là-même, nier et remplacer la vie intérieure de chacun par une « aliénation dans l’extériorité » pour reprendre les termes visionnaires de Jean-Jacques Rousseau dans son Contrat social publié en 1762.

Une autre question se pose alors : les hommes s’abîment-ils dans la consommation outrancière pour oublier ? Mais pour oublier quoi ? : cette condition humaine originaire qui de tout temps reste la même, inhérente à chacun et ancrée dans notre moi profond, cette certitude que l’homme finira par disparaître, que son existence est éphémère et que la quête d’un sens est vain. Le divertissement dans la consommation devient alors le seul moyen, le cri de désespérance des sociétés occidentales contre l’inévitabilité et l’assurance de notre fin. Prenons l’exemple de « l’assurance-vie » : n’est-elle pas le meilleur moyen de nous rassurer ? Une petite merveille créée par un système de consommation érigé en seul et unique modèle : ou comment monnayer même jusqu’à sa propre mort.

La consommation en somme, comme une manière nouvelle de se sauver. Marx avait raison, les hommes se consolent de leur condition dans une illusion - comme il l’explique dans la Critique de la philosophie du droit de Hegel (1844). Cependant aujourd’hui ce n’est plus dans la religion. Le nouvel « opium du peuple », c’est la consommation.

Avec l’argent comme dieu et les banques comme idoles.

Juliette Sauty, L1 Humanités.