Canardo ou le monde comme il va

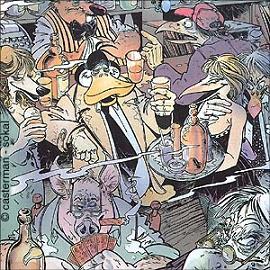

Poivrot solitaire et blasé aux valeurs peu héroïques, l’inspecteur Canardo vit néanmoins quelques aventures, scénarisées et dessinées par Sokal, auteur belge qui commence à publier les bandes-dessinées de la série au début des années 1980. Il met en scène des personnages aux visages d’animaux mais aux pratiques et mœurs humaines, toujours pourris par le vice et la corruption. S’il reste chez certains un brin d’innocence, ils finissent tous par être gangrénés par les guerres d’intérêt qui les mènent à leurs pertes. Canardo s’y fait ainsi : « J’attends que le peuple apeuré me prie d’entamer des recherches pleines de périls et de notes de frais. C’est plus sain pour mon tiroir-caisse ». On ne connaît pas son passé et à peine sa situation – où il vit, ce qu’il fait exactement, ses origines, sa famille etc. Les seuls lieux récurrents qu’il occupe sont les bars, où il commence quelques unes de ses aventures, et pendant lesquelles il s’y retrouve bien souvent, en quête de réconfort liquide.

Poivrot solitaire et blasé aux valeurs peu héroïques, l’inspecteur Canardo vit néanmoins quelques aventures, scénarisées et dessinées par Sokal, auteur belge qui commence à publier les bandes-dessinées de la série au début des années 1980. Il met en scène des personnages aux visages d’animaux mais aux pratiques et mœurs humaines, toujours pourris par le vice et la corruption. S’il reste chez certains un brin d’innocence, ils finissent tous par être gangrénés par les guerres d’intérêt qui les mènent à leurs pertes. Canardo s’y fait ainsi : « J’attends que le peuple apeuré me prie d’entamer des recherches pleines de périls et de notes de frais. C’est plus sain pour mon tiroir-caisse ». On ne connaît pas son passé et à peine sa situation – où il vit, ce qu’il fait exactement, ses origines, sa famille etc. Les seuls lieux récurrents qu’il occupe sont les bars, où il commence quelques unes de ses aventures, et pendant lesquelles il s’y retrouve bien souvent, en quête de réconfort liquide.

A titre d’exemple : dans le tome 4, L’Amerzone, nom du pays fictionnel dans lequel se déroule l’action, un coup d’Etat est organisé à Alvarezopolis. Le nouveau dirigeant déclare « l’amnistie générale » et Canardo est chargé de ramener chez sa famille un détenu, Valembois, ancien ami du dirigeant nouvellement tombé Alvarez. Devenu explorateur dans la jungle pour se détourner du pouvoir corrompu, Valembois avait finalement été emprisonné par ordre d’Alvarez, car dit-il « le pouvoir n’a jamais aimé la jungle et les gens qui s’y promènent ». Mais au programme qui l’attend de retour chez lui et ainsi décrit par Canardo : « Votre fille… Elle a quitté le couvent où vous l’aviez cloîtrée pour épouser un employé des postes qui lui a fait trois lardons qui ne demandent qu’à sauter sur vos genoux cagneux… Vous avez tout juste le temps de faire vos valises si vous ne voulez pas rater le pot-au-feu dominical… », Valembois répond que plutôt crever, et il organise une dernière expédition dans la jungle à la recherche des légendaires oiseaux blancs, pour « donner une existence réelle au plus vieux mythe d’Amerzone ». Car il s’est « plongé dans la jungle comme d’autres le font dans l’alcool : des expéditions toujours plus lointaines, des civilisations perdues, des peuplades oubliées… ». Canardo l’accompagne malgré lui, et se joint à eux Carmen, jeune fille qu’ils rencontrent pendant le trajet. Ils montent ensemble au sommet d’un volcan… où les oiseaux blancs apparaissent. « Ils planent tout le temps parce qu’ils n’ont pas de pattes pour se poser… Ils ont besoin de la chaleur des volcans pour s’élever dans les airs… » explique Valembois alors que Canardo avoue sentir son « âme qui s’ouvre à la spiritualité…». Ils découvrent ensuite le cimetière des oiseaux : un autre volcan où tous les cadavres flottent grâce à leurs squelettes d’ailes. Valembois, vieux, en proie à des crises, dégoûté de ses semblables, se construit des ailes pour rester avec les oiseaux. Mais Canardo en a marre : « Tout ça pour quelques emplumés qui planent comme de vieux hippies qui se seraient mis leur haschich en perfusion… […] Un des leurs vient à mourir : pas de cris, pas de larmes… Un simple aller-retour vers leur cimetière volant… C’est tout !... Parce que, en plus, ils n’ont même pas besoin de vivre pour planer ! Comme si les hauteurs où ils évoluent pouvaient justifier qu’ils végètent dans cette béatitude d’abrutis !! […] Moi je redescends… En bas, ça pue, ça sue, ça suinte, ça vomit des rires, des cris, des pleurs et des râles ; en bas, c’est con, brutal, vicieux, violent, subtil, intelligent, amoureux… C’est la vie, et moi j’aime encore ça… ». Le mot dit, il s’en retourne donc dans ses bas-fonds pour de nouvelles aventures…

A titre d’exemple : dans le tome 4, L’Amerzone, nom du pays fictionnel dans lequel se déroule l’action, un coup d’Etat est organisé à Alvarezopolis. Le nouveau dirigeant déclare « l’amnistie générale » et Canardo est chargé de ramener chez sa famille un détenu, Valembois, ancien ami du dirigeant nouvellement tombé Alvarez. Devenu explorateur dans la jungle pour se détourner du pouvoir corrompu, Valembois avait finalement été emprisonné par ordre d’Alvarez, car dit-il « le pouvoir n’a jamais aimé la jungle et les gens qui s’y promènent ». Mais au programme qui l’attend de retour chez lui et ainsi décrit par Canardo : « Votre fille… Elle a quitté le couvent où vous l’aviez cloîtrée pour épouser un employé des postes qui lui a fait trois lardons qui ne demandent qu’à sauter sur vos genoux cagneux… Vous avez tout juste le temps de faire vos valises si vous ne voulez pas rater le pot-au-feu dominical… », Valembois répond que plutôt crever, et il organise une dernière expédition dans la jungle à la recherche des légendaires oiseaux blancs, pour « donner une existence réelle au plus vieux mythe d’Amerzone ». Car il s’est « plongé dans la jungle comme d’autres le font dans l’alcool : des expéditions toujours plus lointaines, des civilisations perdues, des peuplades oubliées… ». Canardo l’accompagne malgré lui, et se joint à eux Carmen, jeune fille qu’ils rencontrent pendant le trajet. Ils montent ensemble au sommet d’un volcan… où les oiseaux blancs apparaissent. « Ils planent tout le temps parce qu’ils n’ont pas de pattes pour se poser… Ils ont besoin de la chaleur des volcans pour s’élever dans les airs… » explique Valembois alors que Canardo avoue sentir son « âme qui s’ouvre à la spiritualité…». Ils découvrent ensuite le cimetière des oiseaux : un autre volcan où tous les cadavres flottent grâce à leurs squelettes d’ailes. Valembois, vieux, en proie à des crises, dégoûté de ses semblables, se construit des ailes pour rester avec les oiseaux. Mais Canardo en a marre : « Tout ça pour quelques emplumés qui planent comme de vieux hippies qui se seraient mis leur haschich en perfusion… […] Un des leurs vient à mourir : pas de cris, pas de larmes… Un simple aller-retour vers leur cimetière volant… C’est tout !... Parce que, en plus, ils n’ont même pas besoin de vivre pour planer ! Comme si les hauteurs où ils évoluent pouvaient justifier qu’ils végètent dans cette béatitude d’abrutis !! […] Moi je redescends… En bas, ça pue, ça sue, ça suinte, ça vomit des rires, des cris, des pleurs et des râles ; en bas, c’est con, brutal, vicieux, violent, subtil, intelligent, amoureux… C’est la vie, et moi j’aime encore ça… ». Le mot dit, il s’en retourne donc dans ses bas-fonds pour de nouvelles aventures…

Cette vie à laquelle Canardo est attaché n’est porteuse d’aucune aspiration, d’aucun rêve. C’est le vivant comme force physique qui lui plaît, comme quelque chose qui a du sang qui coule en lui et qui s’agite ; que la solitude fait crever. Le personnage de Valembois est le déni de cette vie-là, ses illuminations le font se passionner pour des êtres dont la plénitude n’est qu’une absence de vie, un calme plat dans un mutisme collectif. Le monde – les bars, sont au contraire salis par toutes les formes de vices, et c’est ce qui en fait leur force. Pas d’idéalisme, d’utopisme, pas de moralité du péché, seulement la vie. La vie comme seule valeur de la vie. Canardo est bien désillusionné et c’est ce qui le fait exister, sans volonté de transcender la réalité. Les individus détruits sont ceux-là mêmes qui portent des croyances. Malgré le pessimisme avec lequel Sokal nous présente cette réalité, il montre que c’est bien en elle qu’on naît, qu’on vit, qu’on meurt ; pas dans le fantasme d’un monde pur et blanc. Les animaux qui prêtent leurs traits aux personnages sont des rapaces, des chiens, des loups, des chats, des porcs, des rats, des ours… Canardo est le seul représentant des canards, animal qui paraît bien inoffensif parmi les autres espèces présentes. En effet, chaque espèce peut traduire un vice humain, les noms d’animaux servent pour désigner des personnes qui ont un vice semblant caractéristique d’une espèce : un rapace est avide et utilise les faiblesses dans son intérêt, un chien peut-être docile et/ou traître, un loup est féroce, sans pitié etc. Sokal utilise les clichés de notre imaginaire bestial et fait ainsi apparaître Canardo comme le vilain petit canard, son espèce n’évoquant pas de quelconque force ou menace mais plutôt la naïveté, la faiblesse. Cela nous amène à le voir d’emblée comme un personnage en marge, un être inadapté pour le monde dans lequel il vit. L’atmosphère est terne, les couleurs semblent toujours comme teintées de gris, à l’image du protagoniste qui malgré son attachement à la vie semble toujours toucher le fond. Il ne rit pas, sauf de cynisme, on ne le voit jamais heureux, comme si sa lucidité critique de la vie l’empêchait de se réjouir, comme si savoir qu’il ne sert à rien de s’attacher à des croyances l’empêchait de trouver du bonheur. Comme si la réalité pour elle-même qu’il défend ne procurait finalement pas de joie, d’enthousiasme, de passion. Il faut alors se demander si la conception de la vie qu’il détaille dans L’Amerzone est réellement la sienne, car Canardo, s’il intègre les vices dans l’ordre naturel des choses, les distingue encore et les considère comme tels. Ses valeurs morales sont certes souples mais il y a bien chez lui un rejet du mal, et si aucun être n’est totalement pur, certains le sont tout de même plus que d’autres (des jeunes filles, des faibles imbéciles, des fous), et ce sont ceux-là que Canardo défend. Il n’est donc, malgré ce qu’il en dit, pas exempt d’idéalisme, ce qui fait rentrer dans l’ordre des choses sa déprime habituelle devant son fond de bouteille, celle de quelqu'un qui assiste à la mauvaiseté de la vie en ayant bien compris qu’il n’y pourra rien changer, et en n’y aspirant même plus.

Les animaux qui prêtent leurs traits aux personnages sont des rapaces, des chiens, des loups, des chats, des porcs, des rats, des ours… Canardo est le seul représentant des canards, animal qui paraît bien inoffensif parmi les autres espèces présentes. En effet, chaque espèce peut traduire un vice humain, les noms d’animaux servent pour désigner des personnes qui ont un vice semblant caractéristique d’une espèce : un rapace est avide et utilise les faiblesses dans son intérêt, un chien peut-être docile et/ou traître, un loup est féroce, sans pitié etc. Sokal utilise les clichés de notre imaginaire bestial et fait ainsi apparaître Canardo comme le vilain petit canard, son espèce n’évoquant pas de quelconque force ou menace mais plutôt la naïveté, la faiblesse. Cela nous amène à le voir d’emblée comme un personnage en marge, un être inadapté pour le monde dans lequel il vit. L’atmosphère est terne, les couleurs semblent toujours comme teintées de gris, à l’image du protagoniste qui malgré son attachement à la vie semble toujours toucher le fond. Il ne rit pas, sauf de cynisme, on ne le voit jamais heureux, comme si sa lucidité critique de la vie l’empêchait de se réjouir, comme si savoir qu’il ne sert à rien de s’attacher à des croyances l’empêchait de trouver du bonheur. Comme si la réalité pour elle-même qu’il défend ne procurait finalement pas de joie, d’enthousiasme, de passion. Il faut alors se demander si la conception de la vie qu’il détaille dans L’Amerzone est réellement la sienne, car Canardo, s’il intègre les vices dans l’ordre naturel des choses, les distingue encore et les considère comme tels. Ses valeurs morales sont certes souples mais il y a bien chez lui un rejet du mal, et si aucun être n’est totalement pur, certains le sont tout de même plus que d’autres (des jeunes filles, des faibles imbéciles, des fous), et ce sont ceux-là que Canardo défend. Il n’est donc, malgré ce qu’il en dit, pas exempt d’idéalisme, ce qui fait rentrer dans l’ordre des choses sa déprime habituelle devant son fond de bouteille, celle de quelqu'un qui assiste à la mauvaiseté de la vie en ayant bien compris qu’il n’y pourra rien changer, et en n’y aspirant même plus.

Sokal réalise avec ces éléments une bande-dessinée qui se joue de certains codes que l’on trouve dans certaines B.D. et fait de son anti-héros le témoin d’un monde pourri qui n’est rien d’autre que la réalité de la vie selon lui. Le dessin, les paroles servent un humour noir et tranchant, fort car s’éloignant d’une tendance à vouloir rendre agréable, d’une tendance qui tout en utilisant un certain réalisme manipule la réalité avec la fiction de telle sorte que les choses soient rendues plaisamment, d’une tendance à créer du mythe. Je pense par exemple aux séries Blueberry (de Charlier et Giraud, création en 1963) ou XIII (de Vance et Van Hamme, création en 1984) qui l’une comme l’autre présentent de forts héros, l’un en cow-boy mystérieux, viril et séduisant, l’autre en militaire tout aussi mystérieux, viril et séduisant. Canardo, plus porté bouteille que sensations fortes, plaira à qui aime l’amère drôlerie du cynisme.